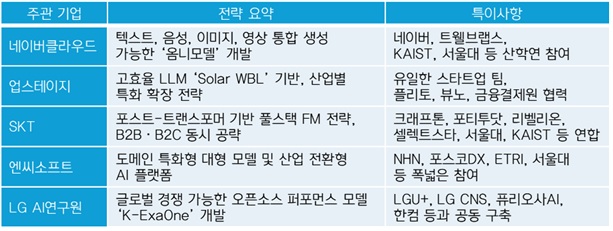

과학기술정보통신부는 2025년 8월 4일, ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’의 최종 5개 컨소시엄을 발표했다. 이른바 ‘소버린 AI’ 프로젝트는 단순히 모델 하나를 잘 만드는 것을 넘어, 한국형 AI 주권을 확보하고, 데이터·인재·산업이 함께 성장하는 생태계를 조성하기 위한 대형 국가 전략이다.

선정된 팀은 다음과 같다.

선정된 팀은 다음과 같다.

이 팀들은 각자의 방향성과 기술 전략을 제시했지만, 전체적인 흐름은 결국 ‘대형 LLM 중심’의 경쟁 구도로 수렴되고 있다. 그렇다면 ‘소버린 AI’는 이렇게 파운데이션 모델 하나를 두고 벌이는 기술 경연장이 되어도 괜찮은 걸까?

기승전 Foundation Model… 그것이 전부인가?

이번 사업은 아쉽게도 그런 확장적 시야보다 FM 자체의 경쟁력에만 집중하는 구조를 택했다. 누가 더 크고 빠르고 정확한 모델을 만들 수 있는가를 겨루는 형식 속에서, 소버린 AI가 가져야 할 생태계적 관점은 다소 희미해진 느낌이다.

스타트업의 실력인가, 전략적 배분인가?

정부가 주도권을 가지고 핵심 인프라를 구축하는 방식은 필요하다. 하지만 그것이 생태계를 줄 세우는 방식이 되어선 곤란하다. 이번 사업은 ‘소버린 AI’를 실현하는 여러 방식 중 하나였어야 한다.

기승전 Foundation Model… 그것이 전부인가?

소버린 AI에서 파운데이션 모델(FM)이 핵심이라는 점은 부정할 수 없다. 국가 AI 경쟁력을 확보하기 위해선 범용성과 확장성을 갖춘 대형 모델의 존재가 필요하고, 이를 개발할 수 있는 기술 역량을 확보하는 것이 사업의 중요한 축이라는 점에는 동의한다.

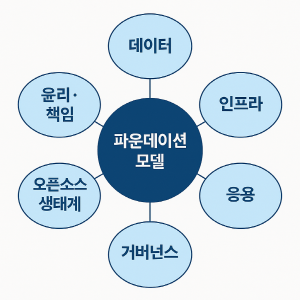

하지만 FM은 전체 그림의 일부일 뿐이다. FM 위에서 작동할 수 있는 산업 응용, 사용자 중심의 인터페이스, 인프라, 윤리·보안 체계, 오픈소스 생태계 구축 등 다양한 퍼즐 조각이 함께 구성되어야만 소버린 AI가 진짜로 작동한다.

하지만 FM은 전체 그림의 일부일 뿐이다. FM 위에서 작동할 수 있는 산업 응용, 사용자 중심의 인터페이스, 인프라, 윤리·보안 체계, 오픈소스 생태계 구축 등 다양한 퍼즐 조각이 함께 구성되어야만 소버린 AI가 진짜로 작동한다.

이번 사업은 아쉽게도 그런 확장적 시야보다 FM 자체의 경쟁력에만 집중하는 구조를 택했다. 누가 더 크고 빠르고 정확한 모델을 만들 수 있는가를 겨루는 형식 속에서, 소버린 AI가 가져야 할 생태계적 관점은 다소 희미해진 느낌이다.

스타트업의 실력인가, 전략적 배분인가?

이번 선정 결과에서 가장 눈에 띄는 팀은 단연 업스테이지다. 유일한 스타트업 팀으로서 대기업 중심의 컨소시엄 사이에서 이름을 올렸다. ‘Solar WBL’이라는 자체 모델로 고효율 LLM의 가능성을 제시했고, OCR, 경량화 챗봇, 비즈니스 특화 API 등 실험도 이어가고 있다. 그간 보여준 제품화 속도와 응용력, 그리고 팀의 실행력은 분명 인상적이다.

하지만 이 지점에서 한 가지 도발적이지만 꼭 필요한 질문을 던지게 된다.

하지만 이 지점에서 한 가지 도발적이지만 꼭 필요한 질문을 던지게 된다.

FM은 정말 기술력만으로 가능한가?

파운데이션 모델은 단순한 AI 알고리즘 기술이 아니다. 수백억 단어에 달하는 학습 데이터, 수천억 개의 파라미터를 처리할 인프라, 이를 운영하고 지속적으로 개선할 수 있는 조직과 자본, 그리고 이를 감당할 산업적 파트너십이 함께 작동해야 하는 복합 시스템이다. 그렇다면 이런 구조 속에서, 자연스럽게 질문이 이어진다.

- 온디바이스 LLM을 구현해온 모티프테크놀로지스는 왜 선택되지 않았을까?

- 글로벌 의료 AI 기업으로서 입증된 레퍼런스를 가진 루닛은 왜 최종에 오르지 못했을까?

이 질문들은 업스테이지의 기술력을 깎아내리기 위한 것이 아니다. 오히려 FM이라는 구조적 특성상, 누가 선정되었든 던져질 수밖에 없는 질문이며, 왜 소수의 기업에게 혜택이 집중되는 구조를 선택했냐는 사업을 향한 불만이다.

FM은 기술만이 아니라 시간과 사람, 자본과 네트워크의 총합으로 구축된다. 그렇기 때문에 어떤 기업이든 “이 모든 준비가 되어 있는가?”라는 질문은 당연히 따라올 수밖에 없다. 업스테이지의 선정이 의심스럽다는 것이 아니라, 그만큼 FM 프로젝트에 진입하기 위한 구조적 문턱이 높다는 사실을 강조하고 싶은 것이다.

FM은 기술만이 아니라 시간과 사람, 자본과 네트워크의 총합으로 구축된다. 그렇기 때문에 어떤 기업이든 “이 모든 준비가 되어 있는가?”라는 질문은 당연히 따라올 수밖에 없다. 업스테이지의 선정이 의심스럽다는 것이 아니라, 그만큼 FM 프로젝트에 진입하기 위한 구조적 문턱이 높다는 사실을 강조하고 싶은 것이다.

다양성은 충분히 고려됐는가?

무엇보다 아쉬운 부분은 기술 전략의 다양성 부족이다. 최종 선발 팀들은 대부분 텍스트 기반 LLM을 중심에 두고 있다. 이미지 생성이나 영상 기반 멀티모달 모델, 온디바이스 환경을 고려한 경량화 전략 등은 상대적으로 주목받지 못했다.

- 이것이 과연 소버린 AI의 취지와 맞는 접근일까?

- 국가 주권이라는 이름 아래, 기술 전략마저 단일한 방향으로 수렴되는 것은 아닐까?

AI는 모든 산업에 걸쳐 확산되는 기술이다. 다양한 데이터 타입과 문제 상황, 응용 환경이 존재하는 만큼, 기술 전략 역시 다양성과 균형을 갖춰야 한다.

생태계는 경쟁만으로 자라지 않는다

이번 사업은 ‘선발 → 경쟁 → 탈락’이라는 단계별 서바이벌 구조를 택했다. GPU, 데이터, 정책적 지원이 집중되기에, 떨어진 팀은 사실상 생태계 밖으로 밀려난다. 스타트업은 본질적인 실험보다 과제 수주에 몰입하고, 중소기업은 기술 개발보다 컨소시엄 구성이 더 중요해지고, 대기업은 장기 기술 전략보다 ‘정부 호환성’을 먼저 고민하게 된다.

과연 이것이 ‘소버린’이라는 이름에 걸맞은 접근일까?

정부가 주도권을 가지고 핵심 인프라를 구축하는 방식은 필요하다. 하지만 그것이 생태계를 줄 세우는 방식이 되어선 곤란하다. 이번 사업은 ‘소버린 AI’를 실현하는 여러 방식 중 하나였어야 한다.

본질을 잊지 말자

이번 사업이 진행되는 것을 보며 개인적으로는 매우 미묘한 감정을 느끼고 있다. 그 동안 "한국형", "K-"에 대해 매우 부정적인 목소리를 내던 업계의 빅마우스들이, 대부분 이번 사업에 긍정적인 목소리 내지 방관을 하고 있다는 사실때문이다. 사업에 직간접적으로 연결되는 분들도 유난히 많았고... 그러한 이유때문에 이런 목소리를 내는 것 자체에 대한 우려도 스스로 있는 편이다.

그럼에도 불구하고, 소버린 AI는 단순한 국산화나 모델 만들기가 되어선 안된다. 정책적으로는 FM 자체뿐 아니라, 윤리, 책임, 응용 생태계에 대한 분과 논의가 병행되어야 하고, 산업계에서도 ‘우리 모델 vs 너희 모델’ 식의 성능 경쟁보다는 그 모델이 어디에 어떻게 쓰이고, 어떤 문제를 해결했는지가 중심이 되어야 한다.

지금 중요한 건 누가 만들었는가가 아니라, 어떻게 활용할 것인가다. 이 시점을 놓친다면, ‘AI 주권’이라는 말도 결국 한때의 마케팅 문구로 휘발될지 모른다. 소버린 AI를 위한 다양한 접근법 중 하나여야 한다. 향후 정부가 이어갈 후속 사업들에서는 모델 개발만이 아니라, 데이터 확보, 검증 인프라, 응용 서비스, 거버넌스와 같은 다양한 요소들이 함께 고려되길 바란다.

무엇보다 바람직한 방향은, 몇몇 사업자에 대한 집중 지원이 아닌, AI 산업 전체가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 것이다. 소버린 AI의 이름이 진정한 기술 주권으로 연결되기 위해선, 지금보다 더 넓고 유연한 생태계적 시선이 필요하다. 그런 사업이 이번과 별도로 추가되기를 기다리고 있겠다.

그럼에도 불구하고, 소버린 AI는 단순한 국산화나 모델 만들기가 되어선 안된다. 정책적으로는 FM 자체뿐 아니라, 윤리, 책임, 응용 생태계에 대한 분과 논의가 병행되어야 하고, 산업계에서도 ‘우리 모델 vs 너희 모델’ 식의 성능 경쟁보다는 그 모델이 어디에 어떻게 쓰이고, 어떤 문제를 해결했는지가 중심이 되어야 한다.

지금 중요한 건 누가 만들었는가가 아니라, 어떻게 활용할 것인가다. 이 시점을 놓친다면, ‘AI 주권’이라는 말도 결국 한때의 마케팅 문구로 휘발될지 모른다. 소버린 AI를 위한 다양한 접근법 중 하나여야 한다. 향후 정부가 이어갈 후속 사업들에서는 모델 개발만이 아니라, 데이터 확보, 검증 인프라, 응용 서비스, 거버넌스와 같은 다양한 요소들이 함께 고려되길 바란다.

무엇보다 바람직한 방향은, 몇몇 사업자에 대한 집중 지원이 아닌, AI 산업 전체가 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하는 것이다. 소버린 AI의 이름이 진정한 기술 주권으로 연결되기 위해선, 지금보다 더 넓고 유연한 생태계적 시선이 필요하다. 그런 사업이 이번과 별도로 추가되기를 기다리고 있겠다.